| トップ > プロフィール > 青江舜二郎 生誕百年記念シンポジウム 青江舜二郎とその時代 |

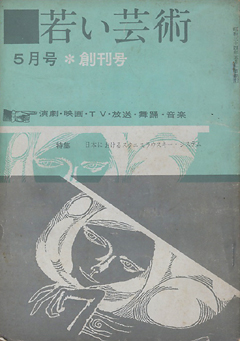

| 青江舜二郎 生誕百年記念シンポジウム 青江舜二郎とその時代  左から花柳寿南海、津上忠、若林一郎、松原剛の各氏と司会の大嶋拓 [出席者] 花柳寿南海(舞踊家・人間国宝) 津上 忠(劇作家・日本演劇協会理事) 若林一郎(劇作家) 松原 剛(元日本大学芸術学部演劇学科主任教授) 司会:大嶋 拓(映画作家・青江舜二郎長男) 大嶋 本日はお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました。短い時間ではありますが、皆様がご存知の、ありのままの青江を忌憚なく語っていただく場になれば幸いと存じます。戦前、戦中のことについては年譜にゆずるとして、ここでは戦後、中国から復員して以降の活動を追っていきたいと思います。まず、引き揚げてきた翌年の1947年に、「幻の大学」と称される鎌倉アカデミアの教授になるのですが、その鎌倉アカデミアでの講義などについて演劇科1期生だった津上さんと、2期生だった若林さんからお話しをうかがえればと思います。  津上 青江さんの講義は2年の時に「戯曲論」を受けているんだけど、前任の久板栄二郎さんがシナリオの本読み中心だったのに対して、青江さんの授業は、アリストテレスの三一致の法則から始まって、フライタークによる、劇作のクライマックスに至る流れの解説まで、かなり演劇史全般に及ぶ内容でした。それと、生徒を教えるというのが初めてというのもあって、ある意味「純情」でしたね。すでにあれだけのものを書いている作家だということも、自分からはあまり言わなかったですよ。 津上 青江さんの講義は2年の時に「戯曲論」を受けているんだけど、前任の久板栄二郎さんがシナリオの本読み中心だったのに対して、青江さんの授業は、アリストテレスの三一致の法則から始まって、フライタークによる、劇作のクライマックスに至る流れの解説まで、かなり演劇史全般に及ぶ内容でした。それと、生徒を教えるというのが初めてというのもあって、ある意味「純情」でしたね。すでにあれだけのものを書いている作家だということも、自分からはあまり言わなかったですよ。若林 アカデミアは本当に素晴らしい学校で、あのくらい朝起きるのが楽しかったことはないですね。青江先生は「戯曲論」のほかに「悲劇論」も担当されていて、今でも一番心に残っているのは、「人間にとって人間ほど興味をそそられる存在はない。人間は人間の存在の不思議を解明するために演劇という形式を発見したのだ」ということですね。「オイディプス王」を題材に、フロイトの精神分析なども引用して、次第に真実が解明される過程を推理小説のように語って下さるのを、わくわくしながら聞いていました。それから当時先生は荻窪に住んでらっしゃって、5、6人生徒を集めて月に数回、私塾のようなこともやって下さいました。そこではおもにアイルランド演劇のことを教わりましたね。当時アイルランドはイギリスの統治下にあって、母国語の芝居ができなかった。そこで、自分たちの言葉で演劇をやろうじゃないかという動きが独立運動に結びついていくんですが、そういう「民族性」に先生はこだわりを持っておいででしたね。講義が終わると決まってお酒になりまして。そのころ先生も豊かでなかったはずなのに、どこから仕入れてくるのか、いつもお酒が置いてありましたね。 津上 アカデミアは、生徒は大したことなかったんだけど(笑)、先生たちは一流でね。でも、生徒が授業料を納めないもんだから、後半、教授陣はほとんど無給で講義をやっていたんです。そのうちいよいよ経営もひっ迫して、それで学校は5年持たずにつぶれちゃうんだが、青江さんは当時の学長だった三枝博音さんとカンパ活動をやっていてね。大映の永田雅一社長のところに行って金を出させたなんていう逸話もありますよ。  自宅にて、教え子たちと(1952) 自宅にて、教え子たちと(1952) 大嶋 鎌倉アカデミアの閉校が1950年で、同じ年の5月に、青江は日本大学芸術学部演劇学科の講師になります。日芸にはその後20年近く関わることになるんですが、日芸時代のことを松原さんの方からお話しいただけますか。 大嶋 鎌倉アカデミアの閉校が1950年で、同じ年の5月に、青江は日本大学芸術学部演劇学科の講師になります。日芸にはその後20年近く関わることになるんですが、日芸時代のことを松原さんの方からお話しいただけますか。松原 私は青江先生が日大で教えるようになって3年目に入学しまして、「戯曲研究」という講義で1年間お世話になりました。その後、研究室に残るようになってからも、いろいろとお手伝いをすることが多かったですね。アカデミアの方たちと同様、ひと仕事終わった後はよく「いっぱい行くか」と誘われてお酒もご一緒しました。とりわけ印象深いのは、先生の処女作である「火」を日芸の発表作品として1958年に日比谷公会堂で上演したことでしょうか。先生ご自身が演出もされましたから感慨もひとしおだったと思います。 大嶋 そのころ青江は五十代なかばでしたが、かなり精力的に活動していまして、大学で教えるかたわら、松竹の「新修羅生門」や「椀久物語」の脚色をしたり、ラジオドラマやテレビドラマも数多く執筆していました。同じ1958年には「法隆寺」という作品が劇団民藝により上演、その作品で岸田演劇賞を受賞しています。  若林 「法隆寺」は、大学で印度哲学を専攻した青江先生らしい作品でしたね。私はアカデミアの閉校後も「不肖の弟子」として師事していましたから、この作品では清書を仰せつかりまして。先生は外見に似合わず、大変に繊細な字をお書きになって、その上にさらに細かい字でいろんな書き込みがあるもんだから、間違いがないかかなり神経を使いました。この作品は聖徳太子の生きた、日本という社会がいまだ混沌とした時代にスポットを当て、仏教を軸に理想の国家建設に燃える太子と、それを政治に利用しおのれの一族繁栄を企む蘇我馬子との対立が描かれます。主演は滝沢修で、当時の民藝のオールキャストでしたね。作品が現代の法隆寺から始まり、夢殿の秘仏といわれる救世観音の白布をほどくと、宝珠の中から毒薬が見つかる、というミステリーまがいの出だしで、そこから一気に過去に戻り、そしてまた現代へ、という、一瞬で時間を移動させる展開には非常に斬新なものを感じました。ラストは、現実にあった法隆寺の失火事件と、太子の一族が戦わずに焼け死んだ炎とがダブって、太子の「あらゆる煩悩が、夢を灼く」というセリフで終わります。いま思い出してもひとつひとつの場面が鮮明に蘇る、面白い芝居でした。 若林 「法隆寺」は、大学で印度哲学を専攻した青江先生らしい作品でしたね。私はアカデミアの閉校後も「不肖の弟子」として師事していましたから、この作品では清書を仰せつかりまして。先生は外見に似合わず、大変に繊細な字をお書きになって、その上にさらに細かい字でいろんな書き込みがあるもんだから、間違いがないかかなり神経を使いました。この作品は聖徳太子の生きた、日本という社会がいまだ混沌とした時代にスポットを当て、仏教を軸に理想の国家建設に燃える太子と、それを政治に利用しおのれの一族繁栄を企む蘇我馬子との対立が描かれます。主演は滝沢修で、当時の民藝のオールキャストでしたね。作品が現代の法隆寺から始まり、夢殿の秘仏といわれる救世観音の白布をほどくと、宝珠の中から毒薬が見つかる、というミステリーまがいの出だしで、そこから一気に過去に戻り、そしてまた現代へ、という、一瞬で時間を移動させる展開には非常に斬新なものを感じました。ラストは、現実にあった法隆寺の失火事件と、太子の一族が戦わずに焼け死んだ炎とがダブって、太子の「あらゆる煩悩が、夢を灼く」というセリフで終わります。いま思い出してもひとつひとつの場面が鮮明に蘇る、面白い芝居でした。 「法隆寺」(1958)。滝沢修(右)と阪口美奈子 「法隆寺」(1958)。滝沢修(右)と阪口美奈子大嶋 そして、その翌年(1959年)には、総合芸術雑誌「若い芸術」を創刊し、みずから編集長を務めます。松原さんはこの辺のことも…。 松原 そうですね、ある時先生が「今度、雑誌をやることにした」と言うんで、「お金はどうするんです」と聞いたら、「何とかなる」ですからね(笑)。日大の卒業生の若い子たちが何人かお手伝いをしてますよ。でもスポンサーもなしで始めてるから、結構大変な思いをした人もいるんじゃないかな。演劇、映画、テレビ、舞踊、音楽と幅広い分野におよぶ、大変意欲的な雑誌だったんですが、資金的にはだいぶご苦労もあったようです。一度、日本大学全体の1ページ広告が載ったことがあって、「どうしたんですか」と聞いたら、「理事長に話をしてきた」というんで、あれにはびっくりしました。さっきの大映の永田社長への談判もそうですけど、いざとなるとそういう大胆なことをされる方でしたね。  「若い芸術」創刊号(1959)。表紙イラストは宇野亜喜良 「若い芸術」創刊号(1959)。表紙イラストは宇野亜喜良大嶋 「若い芸術」は、やはりその資金繰りでつまずいて、1年半で休刊となるんですが、それと前後して、兄弟子の久保田万太郎との間であるトラブルが起きます。これは、戦時中に青江が書いた「一葉舟」という戯曲を、久保田万太郎が無断盗用したという事件で、一時は訴訟にまで発展しますが、結局相手方が謝罪して和解ということになります。しかし、当時の久保田万太郎というのは演劇界の大ボスですから、それ以降青江はかなり演劇の世界から疎んじられれたようで…。 津上 ぼくがよく覚えているのは、演劇協会の懇親会の時にね、一度青江さんが大変荒れちゃって、一升瓶を抱えて離さないんだよ。酒の強い人だったんだけど、あの時は様子が違っててね。あとから考えると、あれがちょうど「一葉舟」のころだったんだと思いますよ。演劇の世界っていうのは、かなり泥臭い師弟関係で成り立っているようなところがありますから…。 大嶋 あの事件以降、戯曲を書くペースが落ちるのはたしかなんですが、その一方、1961年には、戦時中に中国で執筆した長編戯曲「西太后」を私家版で刊行しています。 松原 あれは、青江先生の作品の中でも最長のもので、おそらく上演すれば10時間を超えるだろうと言われています。何しろ西太后の少女時代から宮廷に入って栄華をきわめた時代、そして晩年まで全部入っている一代記ですからね。市川猿之助さんが10年ほど前から「西太后」をおやりになって、私も企画に協力をしていますが、あちらのお話は宮廷の中だけですよね。書かれた時代も40年以上早く、しかもこれだけスケールの大きいものを書いていたというのはもっと見直されていいと思います。しかも、終戦当時の中国の情勢では、書くは書いても、作品を持って帰れなかったので、青江先生はその膨大な原稿をある人に預けて日本に帰ってくるんですね。それから7年くらいして、いろんな人の手を経て、ついにそれが手元に戻ってくる。それをさらに先生は3度、手直しをしているんです。「これを世に出すまでは死ねない」なんておっしゃってましたからね。それだけ力のこもった作品ですよ。それで、私家版を出す時には印刷所を決めるとか、お送りする方のリスト作りとか、いろいろ協力させていただきました。私も1980年以降、演劇による日中文化交流をもうかれこれ20年以上やっていますが、先生がお元気な時に、中国の芸能やシルクロードのことを、もっといろいろうかがっておけばよかったと今でも残念に思いますね。 大嶋 私が生まれた1963年以降は、青江はほとんど演劇の世界から身を引いて、おもに評伝を書くようになって行きますが、それでも舞台で演じられるものへのこだわりは強く、意外な形の作品も執筆しています。ここにおいでの花柳さんにあてて書かれた舞曲「百魔山姥」(1973)もそのひとつなんですが、花柳さんは青江とはどういうご縁で?  花柳 もうずいぶん前になるんですが、私が歌舞伎座で「綱舘」を踊った時に、青江先生がそれを観にいらしていて、それで、「この人のために是非何か書いてみたい」と思われたらしいんですね。そういうお話しを柴崎(花柳氏の亡夫・柴崎四郎氏)を通してうかがいまして、それで、神田川という料亭で初めてお目にかかりました。その時帰りがけに2人で道を歩いていた時、ふっと「あなた、ずいぶん小さいんだね」っておっしゃるんですよ。「そうですよ。私、舞踊家の中で一番小さいんですから」ってお答えしたら、「舞台で見ていたら、大きいと思ったんだけど」とおっしゃったのが今でも印象に残っています。それから何度かお会いしているうちに、能の「山姥」をモチーフにした舞曲をお書きになることになって。青江先生は、人間の二重性というものに興味を持っていらしたようで、能の「山姥」では遊女の百魔と本当の山姥の2人は別々の存在で、当然演じる人間も2人いるんですが、先生の書き下ろした「百魔山姥」では、百魔と山姥の両方を私が舞うことになっていました。ある瞬間に、百魔から山姥に変わるんですけれど、特に衣裳が変わるわけではないので、どういう風に変化をつけるかがひとつの課題でしたね。 花柳 もうずいぶん前になるんですが、私が歌舞伎座で「綱舘」を踊った時に、青江先生がそれを観にいらしていて、それで、「この人のために是非何か書いてみたい」と思われたらしいんですね。そういうお話しを柴崎(花柳氏の亡夫・柴崎四郎氏)を通してうかがいまして、それで、神田川という料亭で初めてお目にかかりました。その時帰りがけに2人で道を歩いていた時、ふっと「あなた、ずいぶん小さいんだね」っておっしゃるんですよ。「そうですよ。私、舞踊家の中で一番小さいんですから」ってお答えしたら、「舞台で見ていたら、大きいと思ったんだけど」とおっしゃったのが今でも印象に残っています。それから何度かお会いしているうちに、能の「山姥」をモチーフにした舞曲をお書きになることになって。青江先生は、人間の二重性というものに興味を持っていらしたようで、能の「山姥」では遊女の百魔と本当の山姥の2人は別々の存在で、当然演じる人間も2人いるんですが、先生の書き下ろした「百魔山姥」では、百魔と山姥の両方を私が舞うことになっていました。ある瞬間に、百魔から山姥に変わるんですけれど、特に衣裳が変わるわけではないので、どういう風に変化をつけるかがひとつの課題でしたね。大嶋 青江は、戯曲を書く時には必ず二項対立というか、異なる概念や性格を衝突させて、そこから生じる葛藤と変化を描くことこそドラマの本質である、と考えていた人なので、どういうジャンルのものを書く時にも、そういう二重性にこだわりを持ってしまうのかも知れません。 花柳 そうですね。私もこの作品がひとつのきっかけになって、それからもずいぶんいろいろな「山姥」を舞わせていただきましたが、青江先生の作品は、やはり演劇性というか、ドラマ的な要素を強く感じます。残念ながらこの作品1本だけのお付き合いになってしまいましたが、他にも作品を書いていただきたかったと思います。 大嶋 「百魔山姥」のわずか3年後に、残念ながら青江は脳梗塞で倒れてしまうのですが、その前後には、ずいぶん意欲的に評伝の執筆をこなしていました。1年に単行本が3冊出版されるなんていう年もあり、大変なスタミナだなあと、こちらも見ていて感じたものです。  津上 晩年の評伝にはすごいのがありますよ。「狩野亨吉の生涯」という、青江さんと同じ秋田出身の学者の伝記なんだけれど、この人は江戸時代の思想家・安藤昌益のことを発見して最初に世に知らしめた人でね。安藤昌益は、「農業による自給自足こそ人間社会の基本であり、搾取階級の存在は認めない」という、かなりラジカルな思想の持ち主なんだが、狩野亨吉がこの人の著作を学会に発表するまで、その存在は一切知られていなかった。そこに至るエピソードも連綿と綴られている大変な本です。実は安藤昌益の唯物論的な思想は、狩野亨吉を通してその弟子に当たる鎌倉アカデミアの三枝博音学長に繋がっているという縁もあるんです。私も最近改めて読み返したんですが、これは是非知っておいていただきたい本だと思います。 津上 晩年の評伝にはすごいのがありますよ。「狩野亨吉の生涯」という、青江さんと同じ秋田出身の学者の伝記なんだけれど、この人は江戸時代の思想家・安藤昌益のことを発見して最初に世に知らしめた人でね。安藤昌益は、「農業による自給自足こそ人間社会の基本であり、搾取階級の存在は認めない」という、かなりラジカルな思想の持ち主なんだが、狩野亨吉がこの人の著作を学会に発表するまで、その存在は一切知られていなかった。そこに至るエピソードも連綿と綴られている大変な本です。実は安藤昌益の唯物論的な思想は、狩野亨吉を通してその弟子に当たる鎌倉アカデミアの三枝博音学長に繋がっているという縁もあるんです。私も最近改めて読み返したんですが、これは是非知っておいていただきたい本だと思います。大嶋 「狩野亨吉の生涯」は活字になっている中での青江の最後の著書なので、そういうお言葉にはとても感慨深いものがあります。さて、まだまだお話しをうかがいたいのですが、そろそろ時間が来てしましました。ただ、こうしてお話しをしていただいただけでも、青江の多岐に渡る文筆活動の一端はご理解いただけたのではないでしょうか。みなさん、本日はお忙しいところ、本当にありがとうございました。

|

トップ|プロフィール|作品紹介|読書室|アルバム|ブログ|お問合わせ (C)2009- OSHIMA TAKU All Rights Reserved. |